少し寒いが素晴らしい青空になった。

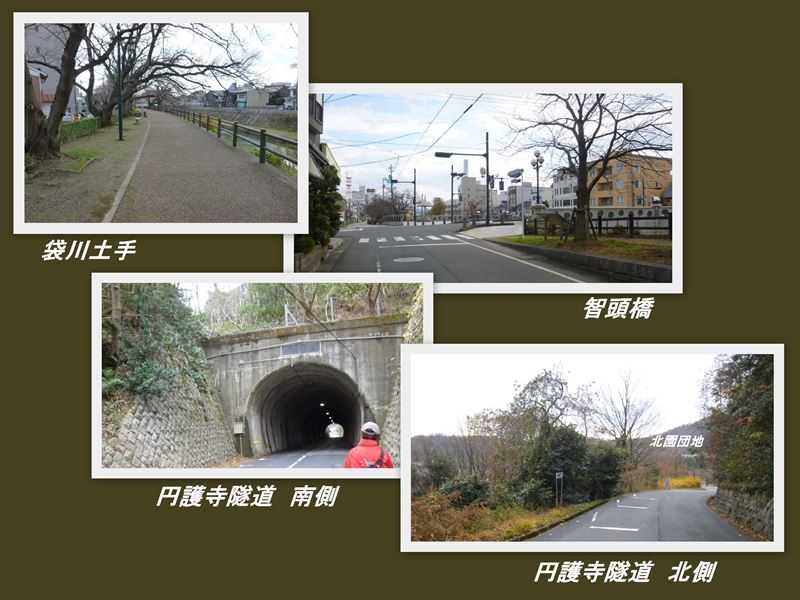

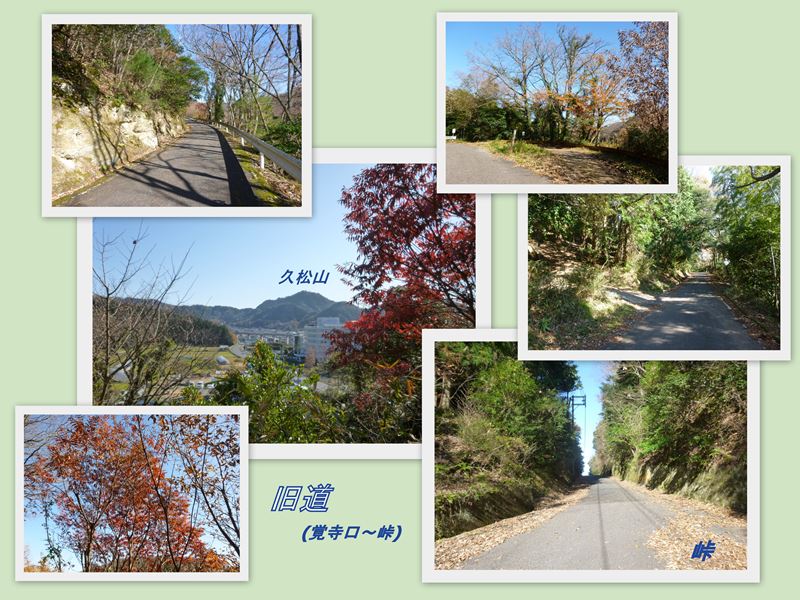

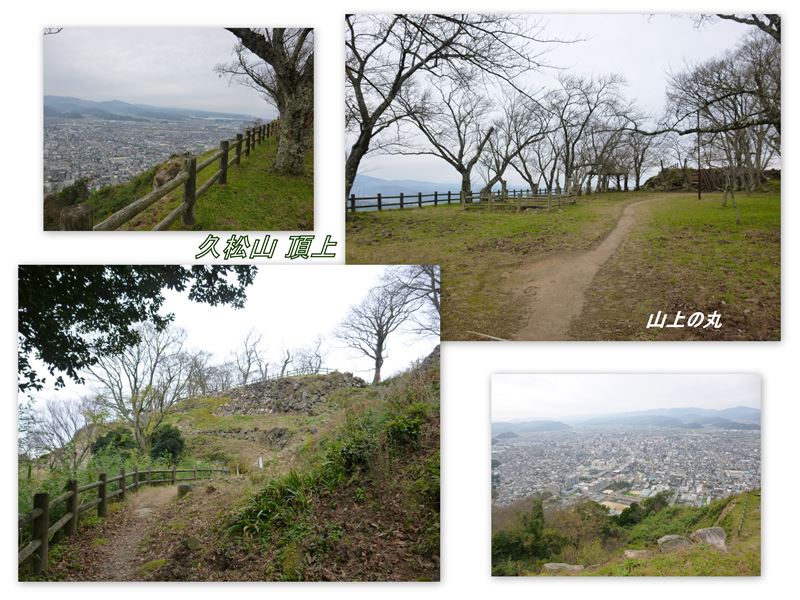

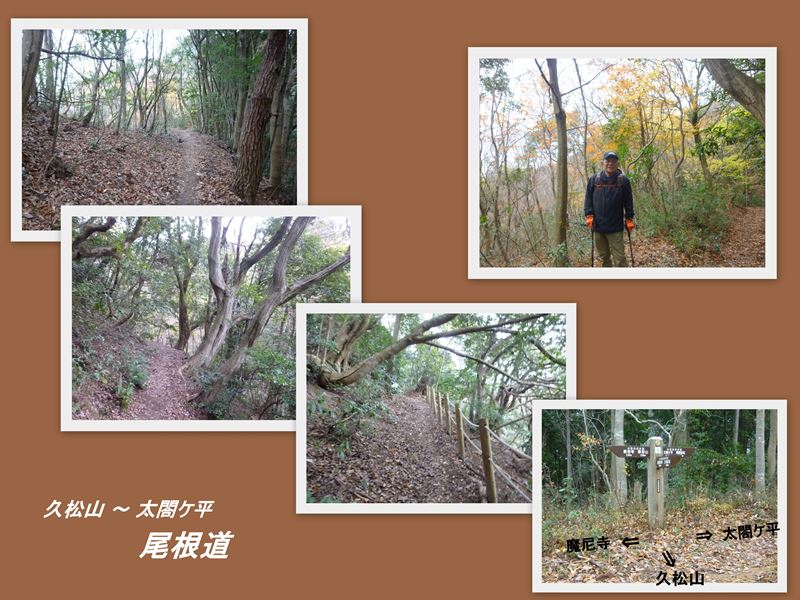

昼食後、歩いてみようかと目的なしに二人で出発。円護寺隧道を抜けて、久松公園~わらべ館前~日赤~寺町~NHK前~弥生町のコースをたどり、ペレット~鳥取大丸~駅構内のカフェで小休憩。

帰路は、100円バスに乗り久松公園で下車。いつものとおり天徳寺の坂道を登り、円護寺隧道経由で16:40頃帰宅した。

本日のウォークは、17,000歩弱。昨日のテニスの後なので、若干、足の筋肉が痛んだが、健康維持のためと頑張った。

* 写真の上でクリックすると、画像が拡大します。